防災コラム

防災士や編集スタッフによる

お役立ちコラムや皆様の体験談など

あれば良かった。避難所生活を経験し考える必要なもの

2025/08/29

本当に必要な防災物品や、避難所生活の実情を知りたい方へ。

「災害や避難所生活を経験したことはないし、何が必要かわからない」と不安な方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、避難所生活の体験を元に、特に必要な避難物品を解説しています。

私は、2011年3月11日の東日本大震災を経験しています。そして、福島第一原発の放射線事故により、避難所生活を余儀なくされました。

長引く避難所生活を経験したからこそ、皆さんにお伝えできる情報を書いています。

この記事を読めば、災害時に必要なものがわかります。ぜひご覧ください。

目次

私が経験した3.11、東日本大震災

当時、小学6年生で経験した大地震。

今でも忘れられない、あの頃の強烈な恐怖と不安を、お伝えします。

壊れる校舎を目の当たりに

地震が起きたあの日、6年生の生徒は校庭で体育の授業中でした。そろそろ授業が終わるかな?と思った途端、地面を突き上げるような揺れが起き、皆が校庭に崩れ落ちます。

揺れが収まらない中「バリーン!」という音がどこかから聞こえました。顔を上げると窓が全て割れ、縦横に揺れる校舎が目に入ります。「もしかしたら、全て崩れてしまうんじゃないか……」と思わせるあの光景は、今も忘れられません。

揺れが収まり、校舎内にいた生徒が校庭へ避難してきました。ですが児童生徒が全員校庭へ出てきたのも束の間、混乱した地域住民が学校へ雪崩れ込んできます。

小学校は災害時の避難場所に指定されており、避難所を求めてたくさんの人々がやってきたのです。小学校は人で溢れ返りましたが、校舎内はガラス片と瓦礫で足の踏み場もありません。私たちはなんとか無事だった体育館へ、皆押し込まれるように入りました。

変わり果てた私の町

夕方頃、父が迎えに来てくれたため、車に乗り込み自宅へ向かいます。ですが、車は走っては止まりを繰り返していました。外に出ると、道路に亀裂が走り、穴が空き、倒れた電柱が道を塞いでいる光景が目に入ります。到底、車が走れる状況ではありませんでした。

通れる道を探し、何度も行ったり来たりを繰り返しながら自宅へ到着。普段なら15分で到着する道のりが、この日は30分以上かかりました。

母の居場所がわからない

震災時、自宅から離れた場所で勤務していた母と数日連絡が取れませんでした。当時は電波状況がかなり悪く、電話が繋がらなかったのです。父と弟と、近隣の避難所へ母を探しに行きましたが、母の姿はどこにもありません。「もしかして、母は……」と最悪な状況が頭をよぎります。

避難所生活が始まって1週間たった頃、ようやく母と再会できました。あのときの絶望と、再会できた嬉しさは、言葉にできません。

避難指示が発令。突如始まった避難所生活

皆さんの記憶にもあるかと思いますが、大地震の翌日に福島第一原発の事故が発生します。

放射線から逃れるために避難指示が入りますが、そこから安定した避難所生活を送るまでには、多くの困難がありました。

震災翌日、早朝の「避難指示」

震災当日の夜中は、分刻みで余震が続きほとんど眠れず、気がつくと朝になっていました。日の光に安心したのも束の間。「富岡町を出て川内村へ避難してください」と、防災無線が響き渡ります。私たちは急いで、避難物品を車に押し込み、避難所を目指しました。

大渋滞の道

私の自宅は、川内村から近い場所にあったため、避難所へすぐに到着できました。数時間後、町の中心地に住んでいた友人と再会しましたが、到着まで3時間かかったとのこと。普段1時間もせず到着するのですが、町民が一斉に避難を開始したことで、車の大渋滞が発生していたのです。

故郷からどんどん離れた地へ

3月12日に川内村へ、16日には県の中心地の郡山市へ避難するよう指示が入りました。どんどん故郷から離れた場所へ追いやられる現実に、心は不安で支配されていきます。「大丈夫、きっとすぐに帰れる」。自分にそう言い聞かせ続け、移動の車内で涙を堪えました。

ですが2週間、1ヶ月経っても、自宅へ帰ることは叶いませんでした。気がつくと、郡山市の避難所には、7月の上旬までの4ヶ月間も生活をしていました。

制服のない入学式

4月から中学生になる私は、郡山市にある学校へ通うことになりました。同じ学校に、小学校の友人も数名入学したため、1人ではないと安心したのを覚えています。

ですが、避難者の生徒には制服の用意がありません。新品の制服を身にまとった、現地の生徒に混じって、私たちは私服で入学式に参加しました。

「本当は私も、新品のセーラー服を着て、友人と入学式をするはずだったのに」

キラキラと目を輝かせる現地の生徒の中、私は今後の不安と故郷への想いを馳せ、涙を堪えながら入学式に臨みました。

避難所のリアル

実際の避難所生活ってどのような環境なのだろう?と疑問に思う方も多いのではないでしょうか?

私が当時経験した、避難所生活のリアルを紹介します。

避難所の物品が揃っていない

避難所の開設当初は、施設の物品が十分に用意されていませんでした。震災当時はとても寒く、毛布を求める人々が多くいました。ですが、避難者の人数は在庫数を上回り品切れに。後から届くという応援物品を待つしかありませんでした。

とにかく寒い

避難当時、皆凍えていたのを覚えています。避難所として開放される場所は、学校や体育館、市民ホールなどの広い場所が多いです。たくさんの人を収容できる反面、空調が行き届きません。なかなか温まらない空間は、かなり身に堪えました。

プライバシーが守られない

避難所生活初期は特に家族ごとの仕切りはなく、プライバシーは全く守られませんでした。

食事も睡眠も、他者が隣にいて見られるのが普通。当時は「仕方ない」と諦めていましたが、今となると「あり得ないな……」と思います。

避難所生活で特に困ったこと6選

長期化する避難所生活で、特に生活しにくさを感じたことが多々あります。

その中でも、特に不安や困難を感じたことを紹介します。

トイレが安心して使えない

避難所のトイレが汚物の山になり、到底使用できる状況ではありませんでした。

地震の影響でトイレの排水管が崩壊したのでしょう。逆流し他汚物が便器内から溢れていたのです。仮設トイレも届かず、携帯トイレを使用するしかありませんでした。

不衛生なトイレを使用すると、感染症リスクも高まります。そういった恐怖もあり、しばらくトイレの使用ができませんでした。

自分自身の衛生面が心配

断水する中では、入浴や歯磨きも普段通りにはいきません。

水の支給もありましたが、1人○本までと数は限られています。脱水からの健康被害もあるため、飲料水として確保したく、衛生面で使用できる量には限りがありました。

歯磨きや体を拭くことさえ満足にできず、衛生面への不安は高まる一方でした。

携帯電話の充電ができない

充電器があるとはいえ、100%充電ができる状況ではありません。

多くの人がコンセントを使用したい反面、避難所にある数は限りがあります。充電は順番待ち、しかも皆が平等に使用できるよう、20分経ったら次の人へ交代というルールがありました。

満足に充電できず、常に携帯電話の電池残量を気にする生活が続きました。

非常食に飽きる、食事がつまらない

非常食の単調な味や食感に慣れ、日々の食事も楽しみがなくなりました。

避難して数日が経過した頃炊き出しが始まりましたが、それまで持参した非常食を食べる生活が続きます。缶パンやレトルトの白ごはんなど、毎日同じものを食べ続けることや、栄養補給が目的になった食事は、かなり苦痛でした。

床に直接座らなければならない

避難所へ敷物が届くまでの間、直接床へ座る必要がありました。

避難所には敷物も一定数は確保されていたようですが、その数を避難者が上回ったことで皆に行き渡らなくなったのです。当時はまだ寒い時期でしたので、冷たい床に座ることは苦痛でした。それに加え、硬い場所に長時間座り続けるとお尻が痛くなり、静かに座っていることさえ困難でした。

気持ちの落ち込み、情緒不安定に

避難所生活の長期化により、不安が心を支配していきました。

- 暗い内容ばかりのニュース

- 同じ避難場所にいた友人が親戚の家に避難するという別れ

- 食事をして、寝て、ただ座っているを繰り返す日々

終わりの見えない日常が続き、心が疲弊してしまったのです。

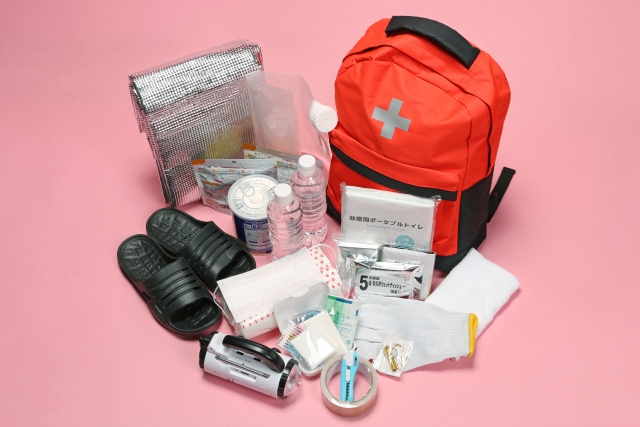

これが欲しかった!避難所生活で必要なもの

実際に自然災害が起こると、避難所にある物品も不足するもの。

避難所生活を経験し「これだけはあったほうがいい!」というものを紹介します。

携帯トイレは多く準備

防災物品の中に、携帯トイレを準備している方も多くいらっしゃると思いますが、事前に必要な数を把握しておきましょう。避難先のトイレが使用できたとしても、用を済ませるまでに長蛇の列になる恐れがあります。要不要に関わらず、一定数は用意しましょう。

具体的な数についてですが、1人当たり最低でも1週間分あると安心です。1日にトイレに行く回数は、1人当たり5〜7回とのこと。1日に5個消費するとして、1週間分準備すると、1人当たり35個必要になります。同じ数を家族の人数分、準備しておきましょう。

衛生用品は余分に

災害時、特に不安要因になるのが「衛生面」。入浴や歯磨きも満足にできず、病気へ発展する可能性もあります。衛生用品も1人当たり1週間分の準備があると安心です。

避難所生活を経験し、特にこれが欲しかったと思うのは以下の5つです。

- 洗い流さないシャンプー

- ウエットティッシュ

- 消毒液

- マウスウォッシュ

- 歯間ブラシ

東日本大震災当時、メジャーではなかった「洗い流さないシャンプー」は、特に準備してほしい1つ。頭皮の痒みや臭いが気になり、なかなか眠れないこともありました。1人あたり使用する数と、家族分はどれくらい必要になるのか把握することから始めましょう。

充電機器は必須

モバイルバッテリーを1人2.3個準備しましょう。1個だけでは避難所生活が長引いた際足りなくなる恐れがあるため、3個ほど用意するのがおすすめです。小さいものを選べば、防災物品の中に入れてもかさばらずに済みます。

現在は、容量の大きいポータブル電源や、ソーラー式充電器といった画期的な機器も多く販売されています。各家庭、個人に合った充電器を準備しておきましょう。

非常食の種類は豊富に

現在、非常食もバラエティ豊かな商品が展開されています。パンやご飯、おやつといったように、さまざまな種類の非常食を準備しておきましょう。非常時といえど、食事は楽しみたいもの。栄養補給だけが目的になった食事は嫌気がさし、小さいお子さんは食べるのを拒んでしまうこともあります。

- パンは「デニッシュ生地」や「マフィン」など種類豊富に

- 白ごはんの他に「炊き込みごはん」や「リゾット」など味を変える

- 子どもは食べ慣れない非常食に抵抗する場合もあるため、食べやすいおやつを準備する

子どもだけでなく、大人も非常食に抵抗がある方もいます。一度、非常食を食べる機会を設け、食感や味を確認するのがおすすめです。

毛布やクッション、座布団

厚みのある毛布やクッション、座布団は少なくとも1人1つは準備しておきましょう。避難所では床に座って過ごすことが多いです。敷物が準備されていない場合、硬い床の上に直接座って過ごさなければなりません。床に敷くものとして、1人1つは厚みのある毛布やクッションなどを準備しておきましょう。

クッションや座布団は、枕としても使用できます。汎用性も高いため、必ず準備しましょう。

娯楽用品

災害時に娯楽用品?と思われるかもしれませんが、必ず準備してほしい1つ。トランプやボードゲーム、本がおすすめです。

非日常的な環境と先の見えない不安から、心身のバランスを崩す恐れもあります。ゲームや読書の時間があると、気分転換になり不安が和らぎます。

おすすめは1人で行うゲームよりも、家族や友人とできるトランプやボードゲーム。コミュニケーションを取るきっかけになり、非日常空間の中でも楽しい時間を過ごせます。

避難所生活での後悔

避難所生活を経験し、今振り返ると、私には1つ大きな後悔が残っています。

もしあの頃に戻ることがあったら、これだけは実行したいと、強く想うものです。

周囲の人とコミュニケーションを取り合えばよかった

避難所にいる人々は、ほとんどが「初めまして」の人々でしたが、皆同じ街に住んできた「仲間」です。「避難所生活中に各々が抱えている不安や悲しみを、お互いが共有すべきだったのでは?」と、後悔しています。

経験したことのない大災害が起き、混乱し、生きるために皆必死でした。その過酷さと悲しみを理解できるのは、避難所生活を経験した人だけではないかと思います。皆で共有し励まし合っていれば、不安や孤独を抱える人、涙する人がもっと少なかったのではないかと、震災から10年以上たった今も思います。

まとめ

いつ起きるかわからない災害に備え、充分な防災物品を準備しておく必要があります。1日にどれくらいの数が必要なのか、家族で必要なものは何か、今一度確認してみましょう。

災害時はパニックに陥り、避難場所がわからなくなる可能性も高いです。避難物品の確保だけではなく、場所や経路についても、一度足を運ぶなどして体験するのがおすすめです。

避難所生活は過酷を要します。ですが、家族や同じ経験をした人とコミュニケーションを取り支え合うことで、辛い日々を乗り越えられるはずです。

碧衣いと

1998年福島県生まれ。2011年3月11日の東日本大震災を経験。福島第一原発の事故により、避難生活を余儀なくされる。

現在、Webライターとしてさまざまな記事を執筆。

自身の経験を活かし、災害や防災についての記事を執筆するほか、エッセイやコラムなど、幅広く活動中。