防災アイテムの

選び方

災害時の状況や使用するシーンを想定して、

おすすめの用品や選び方を紹介します。

想定する災害と避難場所

- 想定する災害

-

台風

地震

豪雨

豪雪 など - その後起こりうる二次災害

-

河川の氾濫

土砂崩れ

津波

帰宅困難 など - 一般的な避難場所

-

自宅

公民館、体育館

公園、高台

車中、勤務先

避難場所は災害の状況に応じて適切な場所を選んでください。

地域によって異なりますので、近くの避難場所・ハザードマップを確認しておきましょう。

被災のシチュエーション

- 避難先に

もっていく - 自宅に

置いておく - 車に

置いておく - 職場に

置いておく

防災に適したアイテム

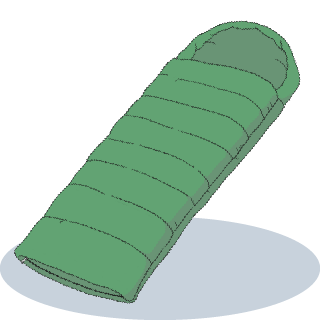

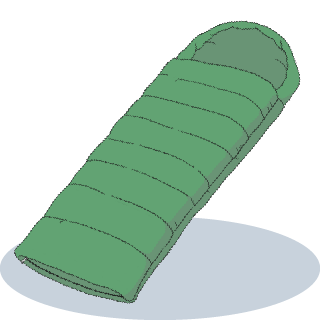

- 寝袋・

シェラフ - テント

避難場所や災害状況に合わせた寝袋とは?

温度帯

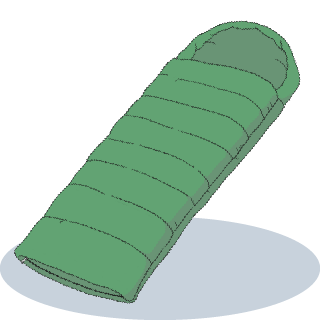

まずは、一番使い勝手のよい-6℃クラス※(キャンプだと夏におすすめ)の封筒型寝袋がおすすめです。下記のような季節に合わせた使い方ができるうえ、持ち運びも冬用に比べるとしやすいです。

※寝袋には「快適使用温度」と「限界使用温度」が設定されています。ここでは「限界使用温度」を表示しています。

- 快適使用温度

- 薄着で寝袋に入っても快適に眠れる温度域です。

- 限界使用温度

- ダウンジャケットなど厚手の服を着こんで使用することはできますが、長時間の睡眠には適応しない温度域です。

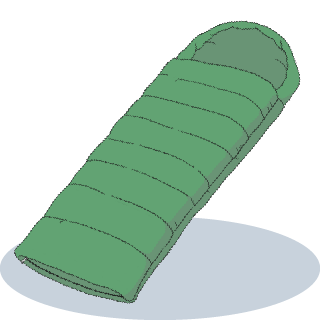

3シーズン対応の封筒型寝袋

目安の寝袋:-6℃封筒型

冬を想定した場合、この3シーズン対応の封筒型寝袋に加えて、できれば冬用にマミー型の寝袋を保有しておきたいですね。

冬向けのマミー型寝袋

目安の寝袋:-15℃ or -30℃マミー型

北海道の方は、数年前に冬に地震で電気がとまったことがあるため、冬用の寝袋を保有している方が多くいると聞きます。また、積雪がある地域では、冬の雪の日に不意に車内に泊まらなければならないことを想定して、車に冬用の寝袋を積んでいる人が多くいると聞きます。

日常移動手段として使う車に、寝袋を積んでおくことはおすすめです。

大きさ・サイズと持ち運びの想定

避難先・留まるところ

地域の公民館、体育館、自宅待機、近くの親戚宅、車中内、自宅の庭

これらの場所では、寝袋を歩いて持ち運ぶ必要がある場所とない場所とに分かれます。

歩いての持ち運びが想定されるところ ⇒ 地域の公民館、体育館

持ち運びがないもの、または車で運べるところ ⇒ 自宅待機、近くの親戚宅、車中内、自宅の庭

冬用の寝袋は、2kg~3kgある上かなり大きめなので、徒歩で運ぶとしたら、1つなら何とか運べそうですが、家族4人分を1人で持つことはかなりしんどそうです。夫婦二人で分けて持つか、もしくは1人で運ぶ際は2度に分けて運ぶ必要がでてきそうです。3シーズン用の寝袋は、重さが1.3kg程度と比較的軽いので、複数個になるとかさばりますが、避難用リュックの底にくくりつければ、重量はそう重くないので、何とか運べそうです。

自治体や企業の災害用備蓄の場合

自治体や企業などが災害時の備えとして備蓄する場合、保管のスペースの確保と寝袋などの備蓄用品の体積をどのくらいおさえられるかが悩みどころだと思います。

一般に、冬場まで使える寝袋は中綿の量が多く厚みがあるので温かいですが、その分夏用の寝袋に比べて大きくなり、かさばります。

コンパクトさと温かさを重視するならば、羽毛の寝袋が適していますが、化学繊維の寝袋に比べかなり高価になるので、予算を考慮すると化学繊維の寝袋を備蓄される企業が多いように感じます。

形状は、封筒型を選ばれることが多いですが、マミー型を備蓄する企業も見られました。真冬の冷え込む日に使うことを想定するなら、封筒型よりマミー型の方が中綿への体温の循環に無駄がなく、より暖かさを感じやすいので適しています。幅広い季節で使用することを想定するなら、温度調整のしやすい封筒型が適しています。

封筒型の備蓄の一例を紹介いたしますと、弊社の-15℃封筒型の寝袋を、毎年数百個ずつ備蓄している自治体がございます。-15℃封筒型の寝袋は冬でも使用が可能な寝袋で、ジッパーの開け閉めで温度調整が可能なので、春秋も快適に使用できますし、夏はジッパーを全て開ければ掛布団のように使えるので年中使える、使い勝手の良さで備蓄されているように思います。

予算的に見ると、-15℃封筒型寝袋よりもコストを低くおさえられる、-6℃の封筒型寝袋も多く利用されていると感じます。

今まで様々な企業や自治体の方から注文をいただきましたが、まずは現物を試しに1~2個購入して実際に大きさを見たり、寝袋に入って体感してみたりして、保管のスペースと必要な温度帯の寝袋のバランスを考えて決定しているようです。

また温度帯が低くなるにつれて単価が高くなるので、予算とのバランスも検討するようになるかと思います。

寝袋の長期保管方法

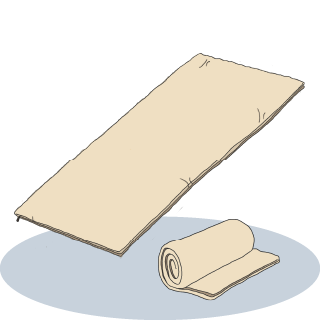

化学繊維か羽毛か

持ち運びの大きさや重さのことを考えると羽毛がいいように思いますが高価な上、羽毛は水濡れに弱く、一度濡れると基本性能が落ちてしまうため、濡れないよう丁寧に扱う必要があり、非常時の使用にはあまり向いていません。

登山などをされる方で、すでに羽毛の寝袋を持っている方は、防災用に使用してもいいと思います。これから防災向けに寝袋の購入を検討される方は、扱いやすい化繊の寝袋がおすすめです。

自治体や企業の災害用備蓄の場合

自治体や企業などが災害時の備えとして備蓄する場合、長期の保管が前提となりますので羽毛より化繊の方が向いています。

化学繊維で、長期保管を考えると特に中綿は弾力と張りのあるしっかりした綿の方が、寝袋の綿の質が落ちにくいのでベターです。

保管場所は、湿度と温度が過度に高くならない場所が良いです。直射日光があたる倉庫などの場合、通風孔を開けて通気をよくして、夏場に倉庫内の温度が高くなりすぎないように気を付けておくとよいでしょう。

長期保管の実例を参考までに挙げておきます。

化学繊維の-15℃封筒型の寝袋を数十個、試しに地下の倉庫に、2年間保管をしてみましたが、特に劣化は感じられず、カビのにおい等もなく元のままでした。

保管をした地下の倉庫は、気温はそれほど高くなりませんが、梅雨と夏場は湿度が高めなので、この点の保管状況が参考になると思います。

また、弊社2階の倉庫に4年以上保管している十数種の化繊寝袋も大きな劣化が見られず使用できる状態です。こちらの倉庫は夏場、気温が40℃近くになり冬場は0℃近くまで気温が下がります。換気扇を1年中回しており通気性は確保している状態です。

気温が高い状況での保管例では、弊社スタッフが防災用のために、5年程セダンの車のトランクに夏冬問わず、長らく積みっぱなしにしておりますが、寝袋は特段劣化が見られません。トランク内の温度は夏場40℃以上、おそらく50℃程の状態が続いていると想定されますが、大きな問題もなく使用できます。(収納袋は経年劣化が見られます。)

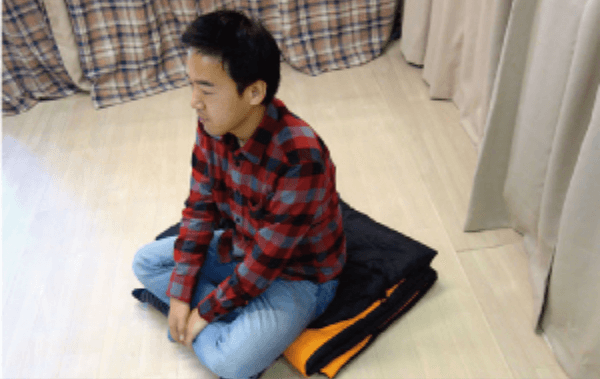

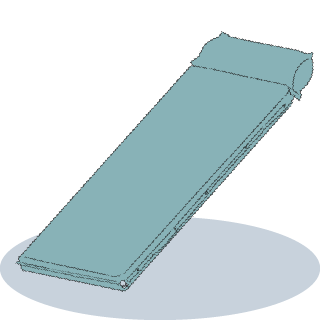

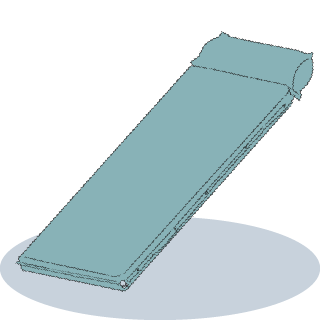

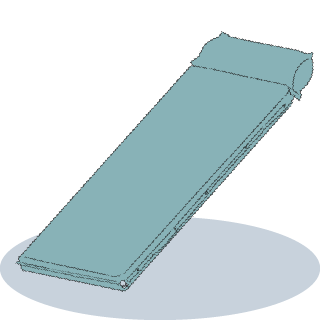

下に敷くものについて

寝袋の下に敷くものについては、寝心地以外にも避難場所の床の素材と持ち運びの手間について考慮にいれたいところです。

避難場所(体育館や公民館の時)によっては、床がフローリング素材などの硬い床材であることがあります。硬い上に、冬はとても底冷えして、とても座ったり寝転んだりできないほど冷え込むことがあります。この硬さと底冷えを防ぐ観点から考えた場合、インフレータブルの5cm以上の厚みのあるマットが好ましく思います。

大きさ・サイズと持ち運びの想定

避難先・留まるところ

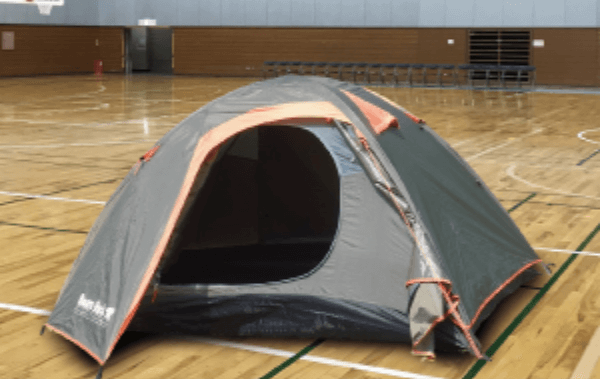

近所の公民館、体育館

避難先の公民館や体育館は多くの人が避難して来るので、プライベートな空間の確保が難しいです。

そんなときにテントがあれば人目を気にせず休めます。

大勢で同じ空間を使うのであまり大きすぎるものは避け、さっと簡単に立てられるシンプルなものがおすすめです。自宅から持ち運ぶことになるので、なるべく軽い方が良いでしょう。

避難先・留まるところ

自宅の庭・運動場など

地震等で屋内にいることが危険な場合、敷地内の庭などにテントを張って避難することもあります。

屋外での使用になるため耐水性や耐風性が必要となります。

設置場所が自宅の敷地内でしたら持ち運ぶ時間も短く、重さや大きさを気にしなくて良いので、設置場所が確保できるなら大型のテントも使えます。

荒れた天気の日にテントを立てることを想定すると、一般にテントは背丈が高いほど強風に弱くなるので、高さが140~150㎝のテントで、角ばりが少なく、風を受け流すような流線型のものがベターです。

自治体や企業の災害用備蓄の場合

自治体や企業などが災害時の備えとして備蓄する場合、多数のテントを長期で保管し、必要な時に取り出して使用することになるので、保管しやすく劣化しにくいものがベターです。

重量があるテントをいくつも重ねて保管すると、若干ですがフレームが曲がる可能性があるので、負荷がかからないように棚などを設けてあまり積み重ねず保管する方がいいと思います。

想定する設置場所が運動場や公園の場合も、保管場所とテントの設置場所が近い場合は、運搬の手間は人力のみで足りるため問題ないですが、運搬距離が長い場合は、人手以外の台車や車などの運搬手段を想定しておく必要があります。

チェックリスト

- 避難所

持ち出し - 自宅で待機

備蓄 - 車で待機

備蓄 - 会社で待機

備蓄

-

夜は意外と冷え込みます年中使える-15℃帯の寝袋がおすすめ。

-

床からの冷気を防ぎ、腰への負担を軽減します。

-

寝袋と組み合わせて温度調節に。羽織って防寒着としても。

-

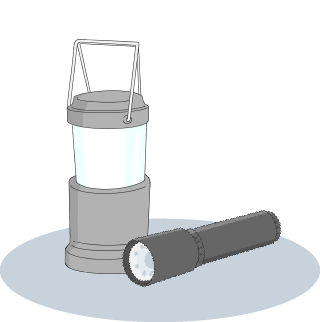

暗い時間帯の移動や作業に。

-

一日に必要とする水は一人につき約3ℓ。重すぎても持ち出せないので、各自調整する。

-

9食分を人数分(チョコレートやようかんなどお菓子も含む)

-

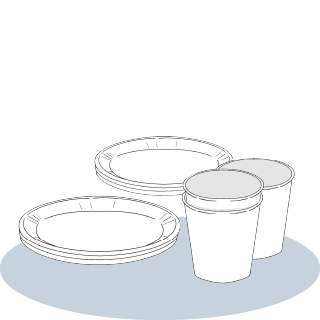

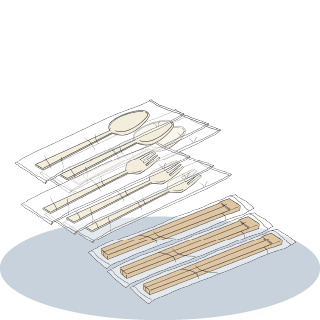

セットになっているタイプもあります。

-

避難所で足りない場合に備えて。

-

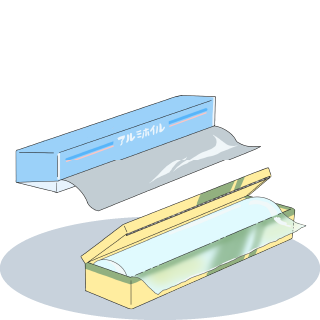

断水時に食器を汚さないために敷いて使うなど、何かと便利。

-

-

汚れを拭いたり、手の消毒に。

-

歯みがきシートや液体ハミガキなど、断水時に使えるものも。

-

汚れを拭いたりケガの手当て、下着の代用など。

-

ばんそうこう・包帯・常備薬など。

-

多めに準備を。

-

避難所では足りなくなることも。

-

感染症やほこりを防ぐ。防寒用にも。

-

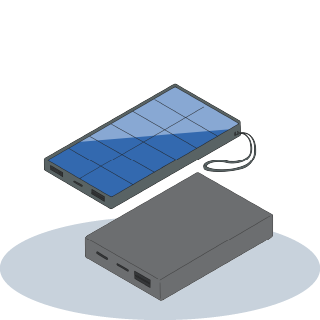

スマートフォンなどの補助電源として。

-

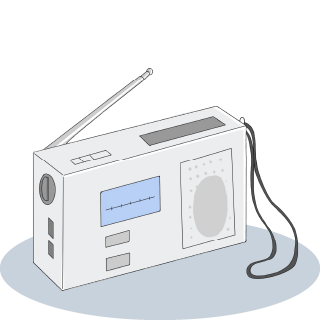

停電時の情報収集に。

-

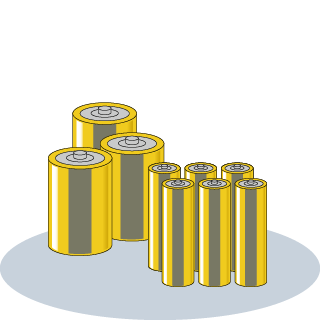

懐中電灯やラジオなど様々なものに使うため本数も種類も多めに。

-

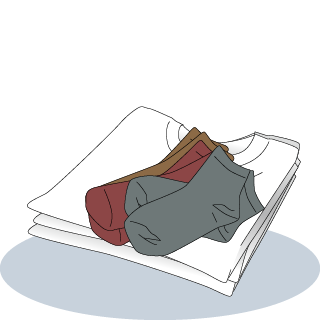

3日分が目安。着替え・防寒に。

-

3日分が目安。下着や靴下だけでも着替えるとさっぱりする。

-

雨具としてはもちろん、風を通さないので防寒着にも。

-

大小合わせて多めに用意。物を入れたり雨具の代用にしたりできる。

-

ポケットに入る大きさ。熱を逃さないため防寒に適しています。

-

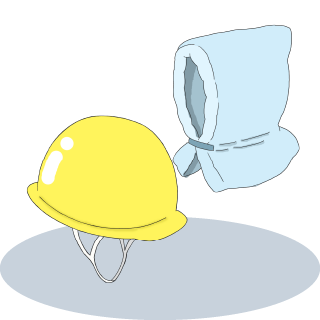

落下物などによる二次被害から頭部を守る。

-

避難や片付け中のケガ防止に。防寒具としても。

-

公衆電話や自動販売機用に小銭を多めに準備。

-

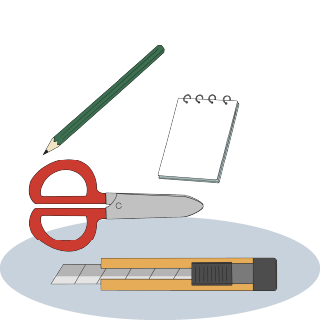

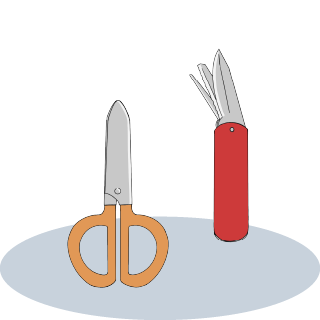

メッセージを残したり、何かを切断するときに。

-

クッション代わりや目隠し、防寒などに。

-

-

ものを固定したりまとめるために。洗濯もの干しにも。

-

防寒や避難先のスペース確保に。

-

-

冬の寒さに。

-

女性や小さな子ども、お年寄りがいる場合

避難する際は、家族の状況に合わせた持ち物の工夫が必要です。

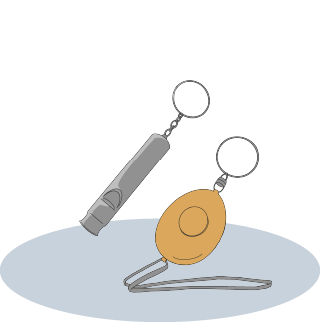

特に女性がいる場合は、生理用品などの衛生用品に加え、小型の防犯ブザーなど安全を考えたアイテムを忘れずに持っていきましょう。

小さな子どもがいる家庭では、おむつやおしりふき、缶入りなどのミルクと使い捨ての哺乳瓶、さらに両手が使えるよう抱っこひもがあると避難時にとても役立ちます。

また、お年寄りが一緒の場合は薬やお薬手帳、かかりつけ医の診察券を必ず用意し、入れ歯ケースや座布団なども用意すると安心です。

いざというときに備え、家族みんなの「本当に必要なもの」を考えて準備しておきましょう。

-

夜は意外と冷え込みます年中使える-15℃帯の寝袋がおすすめ。

-

床からの冷気を防ぎ、腰への負担を軽減します。

-

寝袋と組み合わせて温度調節に。羽織って防寒着としても。

-

暗い時間帯の移動や作業に。

-

停電時に室内の灯りを確保。

-

一人あたり1日約3ℓが目安。3日分以上を備えましょう。

-

水の確保に。

-

3~7日分を家族の人数分。

(チョコレートやようかんなどお菓子もふくむ) -

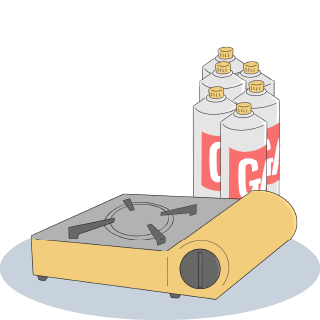

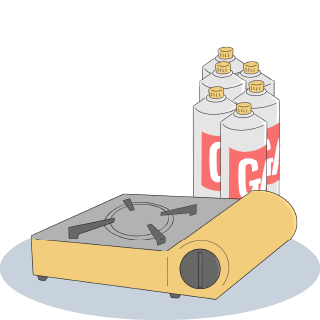

予備のボンベも忘れずに。だいたい一週間で大人一人あたり6本程度が目安です。

-

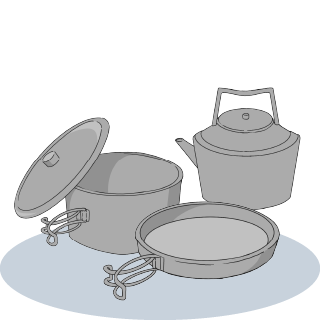

カセットコンロとセットにしておく。

-

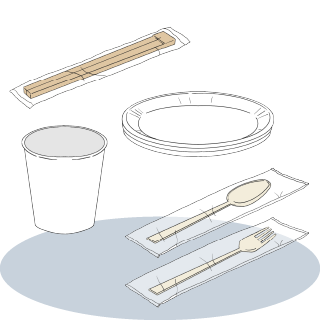

紙コップや紙皿、フォーク、割りばしなど、使い捨てにできるもの。

-

断水時に食器を汚さないために敷いて使うなど、何かと便利。

-

-

汚れを拭いたり、手の消毒に。

-

-

歯みがきシートや液体ハミガキなど、断水時に使えるものも。

-

断水時に髪や頭皮の不快感を抑えることができます。

-

汚れを拭いたりケガの手当て、下着の代用など。

-

ばんそうこう・包帯・常備薬など。

-

多めに準備を。

-

1人当たり3ロールが目安。

-

ビニール袋と一緒に使えば簡易トイレ代わりに。

-

1,000wt以上のものを。

-

スマートフォンなどの補助電源として。

-

停電時の情報収集に。

-

懐中電灯やラジオなど様々なものに使うため本数も種類も多めに。

-

大小合わせて多めに用意。物を入れたり雨具の代用にしたりできる。

-

落下物などによる二次被害から頭部を守る。

-

避難や片付け中のケガ防止に。防寒具としても。

-

クッション代わりや目隠し、防寒などに。

-

ものを固定したりまとめたりするときに。

-

-

寝るときにそばに置いておくもの

-

脱出できないときに自分の存在を知らせることができる。

-

ガラスなどが散乱する中、ケガをしないように厚底のものを。

-

万が一、自力で脱出できないときのために。

-

暗闇の中での避難に。

-

落下物などによる二次被害から頭部を守る。

-

避難や片付け中のケガ防止に。防寒具としても。

-

夜は意外と冷え込みます年中使える-15℃帯の寝袋がおすすめ。

-

床からの冷気を防ぎ、腰への負担を軽減します。

-

寝袋と組み合わせて温度調節に。羽織って防寒着としても。

-

暗い時間帯の移動や作業に。

-

一人あたり1日約3ℓが目安です。

-

チョコレートやようかんなどお菓子も含む。

-

汚れを拭いたり、手の消毒に。

-

多めに準備を。

-

感染症やほこりを防ぐ。防寒用にも。

-

スマートフォンなどの補助電源として。

-

停電時の情報収集に。

-

懐中電灯やラジオなど様々なものに使うため本数も種類も多めに。

-

着替えにも。

-

雨具としてはもちろん、風を通さないので防寒着にも。

-

作業中のケガ防止に。防寒具としても。

-

冬の寒さに。

-

夏の暑さに。

積雪等による立ち往生に備えて

-

車のシガーソケットに差し込んでスマホや電子機器を充電できます。

-

積もった雪やタイヤ周りの雪を除去できます。

-

動けなくなった車を他の車両に引っ張ってもらうため。

-

雪道や凍結路面での安全性を大きく高めます。

-

タイヤ交換や車両下部の応急処置ができます。

-

夜間や視界の悪い時に、自分や車の存在を知らせる。

-

事故や故障時に発煙して、周囲に緊急事態を知らせる。日本では車載が義務付けられています。

-

バッテリーが上がった時に、他車両のバッテリーとつないでエンジンを始動させるためのケーブルです。

こちらのコラムも参考にどうぞ

-

夜は意外と冷え込みます年中使える-15℃帯の寝袋がおすすめ。

-

床からの冷気を防ぎ、腰への負担を軽減します。

-

寝袋と組み合わせて温度調節に。羽織って防寒着としても。

-

暗い時間帯の移動や作業に。

-

停電時に室内の灯りを確保。

-

一人あたり1日約3ℓが目安。3日分以上を備えましょう。

-

9食分を人数分(チョコレートやようかんなどお菓子も含む)

-

予備のボンベも忘れずに。

-

人数よりも多めに。

-

断水時に食器を汚さないために敷いて使うなど、何かと便利。

-

汚れを拭いたり、手の消毒に。

-

歯みがきシートや液体ハミガキなど、断水時に使えるものも。

-

汚れを拭いたりケガの手当て、下着の代用など。

-

ばんそうこう・包帯・常備薬など。

-

多めに準備を。

-

一日あたり3ロールが目安。

-

ビニール袋と一緒に使えば簡易トイレ代わりに。

-

感染症やほこりを防ぐ。防寒用にも。

-

スマートフォンなどの補助電源として。

-

停電時の情報収集に。

-

懐中電灯やラジオなど様々なものに使うため本数も種類も多めに。

-

雨具としてはもちろん、風を通さないので防寒着にも。

-

大小合わせて多めに用意。物を入れたり雨具の代用にしたりできる。

-

ポケットに入る大きさ。熱を逃さないため防寒に適しています。

-

落下物などによる二次被害から頭部を守る。

-

避難や片付け中のケガ防止に。防寒具としても。

-